| |

Заметки иконоведаЖенская иконаКрасный угол в офисе. Духовное и деловое рядомНамоленность иконыНамоленность в постсоветской православной культуре

|

Памятники русского иконописания XVII-XIX вв. в собрании музеев Палеха и Холуя

Л.Е.Такташова

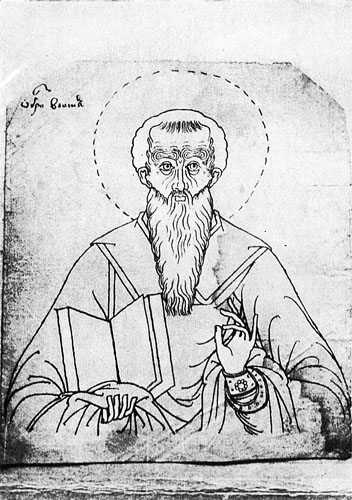

Известно, что в Палехе собраны уникальные памятники древнерусской живописи. Однако вряд ли даже специалисты знают о хранящихся там лицевых иконописных подлинниках. Их коллекция, сосредоточенная в Государственном музее палехского искусства и его филиале в Холуе по сравнению с подобными ей в Русском музее в Ленинграде и Историческом в Москве невелика, но очень интересна. [Vitaly Kotov and Lartsa Taktashova. The State museum of Palekh Art. М., 1981.]

Происхождение каждого подлинника известно. Многие листы подписные. В надписях указаны имена их владельцев (иногда нескольких поколений одного poда) или иконописцев, выполнявших прорись; реже — дата создания. Некоторые подлинники сделаны на оборотных сторонах документов, писем, счетов. Этот архивный материал позволил нам составить список палехских и холуйских иконописцев XVII — XIX столетий, который который может быть использован при атрибуции подписных икон в музейных фондах страны.

Важно и то, что многие подлинники выполнены на бумаге с филигранями. При комплексном методе изучения дата водяного знака помогает уточнить время их создания. Это обстоятельство очень существенно: палехские и холуйские иконы с надписью-датой неизвестны; датированных памятников XVIII столетия — единицы. Определить время написания того или иного иконописного произведения бывает затруднительно (иконописный стиль XVII — XVIII вв. в целом изучен далеко не достаточно. Для Холуя и Палеха это вдвойне сложно: иконы, созданные здесь, в сравнении со столичными довольно архаичны. Задачу облегчают иконописные подлинники.

Холуйская иконопись Холуйская иконопись

«Богоматерь со святыми» и «Неизвестный святой» — произведения «золотого века» холуйского иконописания. Письмом же икон в Холуе начали заниматься, должно быть, еще в середине XVI столетия, когда частью села владел суздальский Спасо-Евфимиев монастырь, внедрявший на своих землях это ремесло. Во всяком случае:в писцовых книгах 1629 г. о жителях села сказано, что они занимаются иконописью и что занятие это наследственное.

→ читать дальше

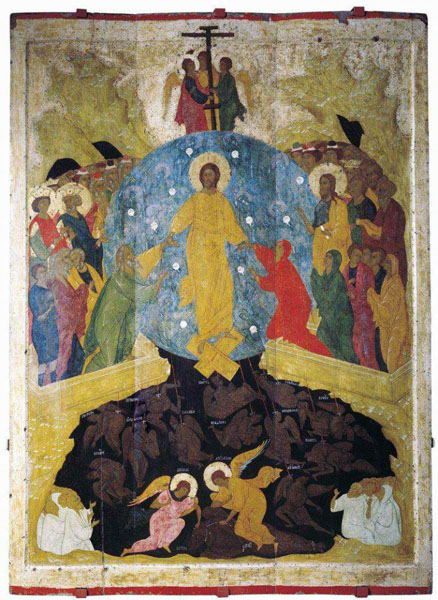

Палехское собрание и иконопись Палеха XVII века Палехское собрание и иконопись Палеха XVII века

В основу палехского собрания лег архив Сафоновых — владельцев крупных иконописных мастерских в Палехе. Н. Н. Ушаков, видевший его в свое время, писал, что у Сафонова хранится «много древних рисунков, несколько толковых подлинников, один очень замечательный лицевой, древние лицевые минеи в рисунках и иконы старых палехских мастеров». Значительная часть коллекции — произведения, принадлежавшие некогда П. Д. Корину. Павел Дмитриевич с гордостью говорил о себе, что он художник не только по призванию, но и по рождению. Род крестьян-иконописцев Кориных восходит к иконнику Федору, работавшему еще в XVII в. У правнуков Федора в Палехе была иконописная мастерская.

→ читать дальше

Становление палехской иконописи (XVIII век) Становление палехской иконописи (XVIII век)

XVIII столетие — время становления палехского искусства. Палехский иконописец, как можно судить по толковым подлинникам, был осведомлен в области богословия, знаком с такими произведениями светской литературы, как «Дневник путешествий боярина Бориса Петровича Шереметева в Польшу, Австрию и Италию», «История Российская» Татищева и другие. И неудивительно. В XVIII в. палехские крестьяне в поисках заработка расходились повсюду: работали по подряду в Москве, Владимире, Нижнем Новгороде, Вязниках, торговали иконами в Валахии и Сербии, строили Санкт-Петербург.

→ читать дальше

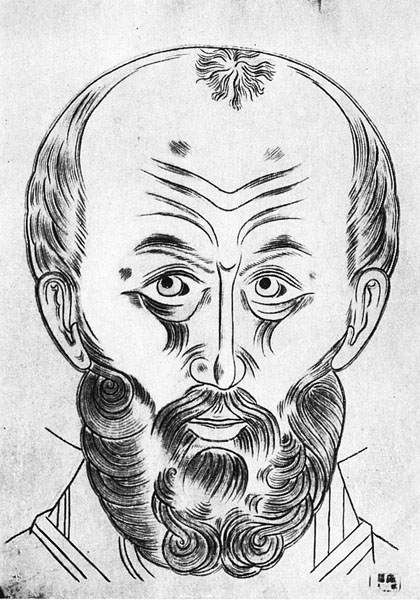

Расцвет и угасание палехского иконописания (конец XVIII - XIX вв.) Расцвет и угасание палехского иконописания (конец XVIII - XIX вв.)

Вторая половина XVIII — начало (первая четверть) XIX столетия — время расцвета палехского иконописания. Его иcкусство становится все более отточенным и виртуозным, и это особенно видно по «чистой» графике палешан — иконописным подлинникам, которые характеризуют достижения не отдельных мастеров, но уровень их искусства в целом. Лицевые подлинники делали на плотной бумаге углем или сангиной с помощью кисти. Судя по ним,палехские иконописцы были отличными рисовальщиками.

→ читать дальше

Палехские и холуйские иконописцы XVII — XIX вв. Палехские и холуйские иконописцы XVII — XIX вв.

"В списке приводятся имена иконописцев Палеха и Холуя, даются каталожные сведения об их работах, сохранившихся или известных по архивам, а также воспроизводятся надписи на иконописных подлинниках, в которых указаны фамилии художников. Подлинники, принадлежавшие палехским иконописцам, хранятся в Государственном музее палехского искусства; холуйским – в Холуе, в музее-филиале Государственного музея палехского искусства."

→ читать дальше

Публикуется по изданию: «Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология» Ежегодник 1983 год. Изд-во «Наука, Ленинград, 1985.

Материал подготовлен к публикации совместно с проектом «Тайны старого сундука». На сайте представлены старинные предметы, обсуждается история прикладного искусства и памятники развития художественных ремёсел.

Дополнительная информация:

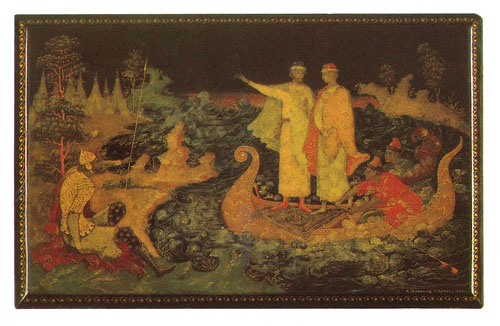

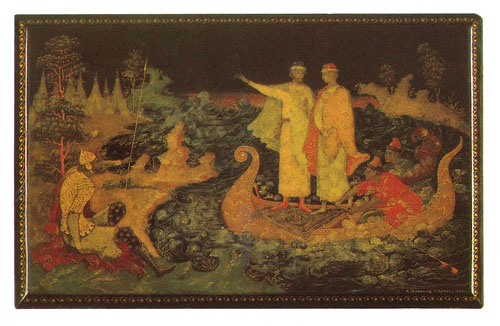

Палех. Художественная лаковая миниатюра Палех. Художественная лаковая миниатюра

В 1927 г. члены Артели древней русской живописи по заказу Совнаркома исполнили ряд работ для выставки художественных произведений к десятой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Темы миниатюр, отражающие современность, были предложены А.В.Бакушинским, известным ученым, исследователем искусства Палеха. После выставки, прошедшей в Москве в январе 1928 г., произведения были переданы в Третьяковскую галерею и Русский музей.

|

|