| |

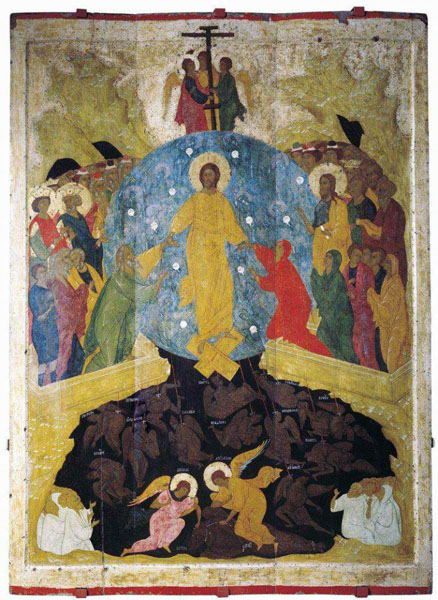

История иконописи

Сюжеты икон

События

Заметки иконоведа

Библиотека

Продать икону

Купить икону

|

Иконовед

Этот сайт посвящён иконам, иконописи, иконографии, древнерусской живописи и тому, что прямо или косвенно связано

с иконной темой. Мы не ставим перед собой цели создать универсальный ресурс с охватом всего-всего, мы знаем,

что простые и вроде бы очевидные вещи иногда полезно увидеть с экрана новичкам в иконном деле, а

о некоторых тонкостях, не упомянутых в энциклопедиях, интересно будет почитать профессионалам и экспертам.

Здесь вы найдёте ряд публикаций по истории древнерусской живописи, по иконописи и иконографии, по искусствоведению,

а также сведения из таких областей как археология, этнография, архитектура, лингвистика.

Приглашаем к диалогу всех заинтересованных иконоведов - как начинающих, так и заслуженных.

Надеемся, вы найдёте у нас что-то полезное, познавательное, интересное.

Мы будем рады сотрудничеству как с маститыми, так и с начинающими авторами.

Новые публикации

Иконы из перламутра в Тверской областной картинной галерее Иконы из перламутра в Тверской областной картинной галерее

Исторически сложилось два центра производства перламутровых икон. Весь XVIII век славились резчики Афона, а ко второй половине XIX века активной точкой устремления паломников стал Иерусалим и палестинские монастыри, что способствовало развитию местного производства как простых сувениров, так и художественных произведений. Среди популярных форм таких произведений были подвесные иконы с евангельскими сюжетами, по возвращении домой паломники могли пожертвовать их в храм в качестве привеса на чтимую икону или разместить в красном углу среди других образов и семейных реликвий. Но из перламутра изготавливались и кресты, и панагии, и оклады на живописные иконы...

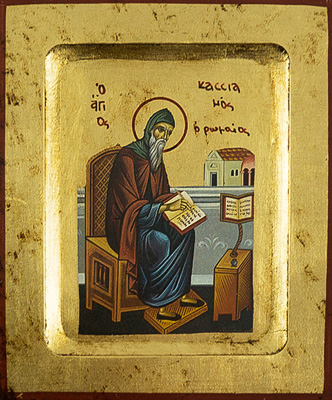

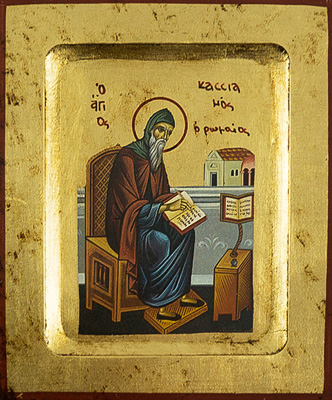

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин

Иоанн Кассиан Римлянин - видный мыслитель христианства, объехавщий весь христианский мир IV-V веков и лично общавшийся с вселенскими учителями Григорием Богословом и Иоанном Златоустом. Иоанн Кассиан Римлянин сформулировал, систематизировал и обобщил представления об устройстве монастырской жизни, а также рассмотрел широкий круг богословских вопросов, внеся свой вклад в формирование христианского учения.

Продолжаем публикацию книги:

Подобедова О.И. «Московская школа живописи при Иване IV»

Система образов и символика «Четырехчастной» иконы

Даже при самом поверхностном взгляде иконы христологического цикла, выполненные псковскими мастерами, поражают необычностью и оригинальностью своих композиционных изводов, сложностью содержания, перенасыщенностью символикой, метафорами, аллегориями и, наконец, преобладанием в каждом из художественных образов повествовательного начала.

→ читать дальше

Поиски новых решений в середине XVI века

Новое содержание потребовало глубоко продуманной компоновки традиционных элементов в новое целое. Очевидно, для создания столь необычных станковых произведений на каком-то этапе потребовалась инициатива своего рода редактора-составителя. Некий след такой работы оказался запечатленным в ряде памятников.

→ читать дальше

Композиция и особенности «Четырехчастной» иконы

Из трех икон христологического цикла, дошедших до нашего времени, «Четырехчастная» отличается торжественностью ритмов, строгостью силуэтов, выразительностью жестов, но с сохранением в них традиционной иерархичности. Она полностью свободна от черт бытовизма, даже в тех случаях, когда художник изображает деяния Адама и Евы, изгнанных из рая, или же характеризует молящихся иерархов и бояр в композиции «Приидите, трисоставному божеству поклонимся».

→ читать дальше

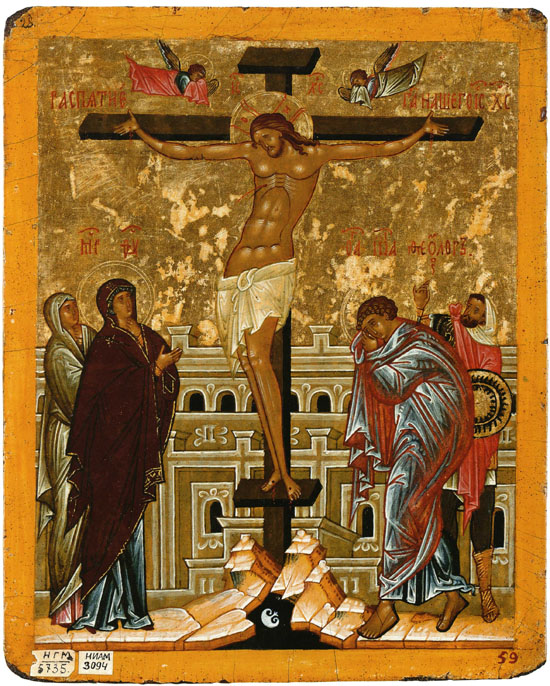

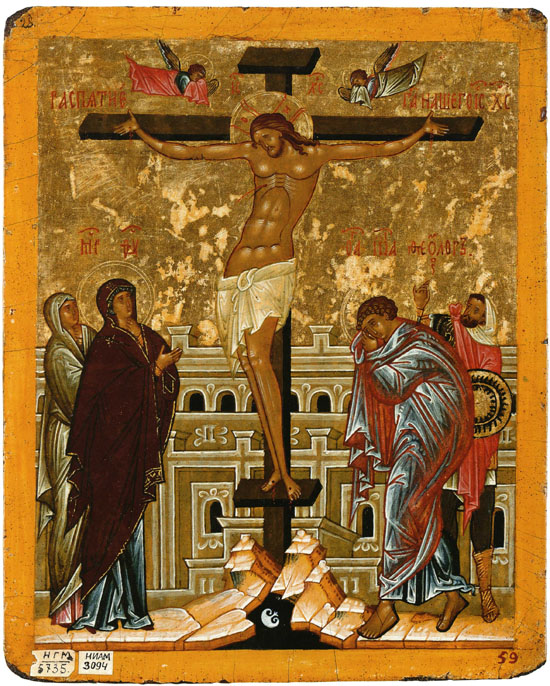

Икона «Распятие в притчах» Икона «Распятие в притчах»

Если «Четырехчастная» обнаруживает верность иконным традициям, лишь доводя до предельной напряженности свою повествовательную основу, то две другие иконы христологического цикла представляют собой образец бытования тех новых черт, которые живут в московской иконописи третьей четверти XVI в. лишь недолго, однако оставляют определенный след как в иконописании, так и в иллюстрированной рукописной книге.

→ читать дальше

Вопрос о пространственно-временных отношениях

Пространственно-временные отношения в древнерусской литературе качественно отличны от литературы нового времени. Среди многих очень тонких замечаний по этому поводу, высказанных в последнее время, следует особенно остановиться на некоторых из них. Для писателя, прежде всего автора летописного повествования, характерна точка зрения с некоей «надмирной» высоты, когда для летописца «становятся уже не существенными различия между большим и малым,– все кажется уравненным и движущимся одинаково медленно и «эпично»...

→ читать дальше

Пространство и время в «Четырехчастной» иконе и иконе-картине «Благословенно воинство»

В «Четырехчастной» многослойное членение, сначала на четыре части, а внутри – на регистры, способствует ощущению торжественного ритма свершения мировых судеб. Строго разделены по регистрам деяния небесные и деяния земные. При этом все, что касается первых событий, исполнено ощущения непрерывности и постоянства, вневременного, вечного. Деяния земные показаны в двух планах: однократного конечного действия и действия, длящегося вне времени.

→ читать дальше

Пространство и время в росписях Золотой палаты и Архангельского собора

О пространственно-временных решениях в росписях Золотой палаты и фресках Архангельского собора в настоящее время судить довольно трудно. Но даже по словесному описанию Золотой палаты можно представить себе, что в замкнутых композициях верхней части росписи палаты, где преимущественно преобладали символико-аллегорические образы, пространственные отношения, как и категории времени, были выражены в формах, рассчитанных на длительное созерцание.

→ читать дальше

Эмоциональное и повествовательные начала древнерусской живописи

Грандиозный размах «государева заказа», связанный с восстановительными работами в Московском Кремле после пожара 1547 г., позволил обнаружиться тем качественным изменениям, которые произошли в искусстве в середине и второй половине XVI в. Изменение целенаправленности искусства естественно должно было вызвать и переосмысление средств художественного выражения, что практически привело к изменению стилистических признаков и способствовало в значительной мере обособлению отдельных жанров в понимании, близком искусству нового времени.

→ читать дальше

Повествовательное начало

Выявление повествовательного начала, вернее повествовательность или «учительность» образа, предопределено самой эстетикой византийского (или шире – восточнохристианского) искусства, выкристаллизовавшейся в спорах в защиту икон периода иконоборчества. Не случайно одним из аргументов в яащиту иконописания явилось сближение иконного образа и Священного писания.

→ читать дальше

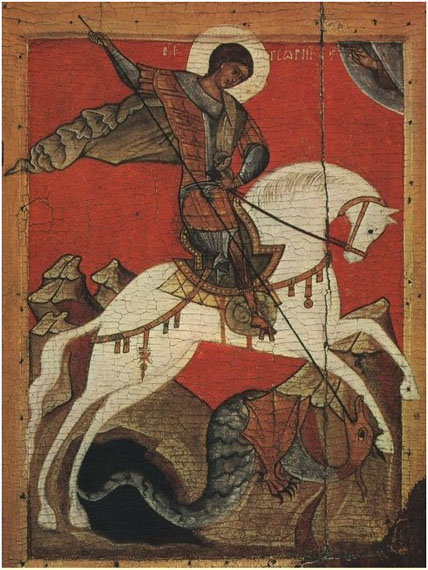

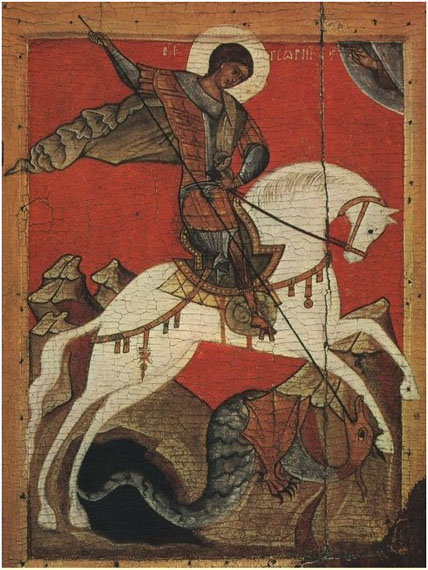

Иконы Дмитрия Солунского и Григория-воина Иконы Дмитрия Солунского и Григория-воина

В жанре созерцательном, где существом образа является внутренний мир героя, достигается особая полнота характеристики. Больше того, целью такого произведения всякий раз является создание некоторого обобщенного образа, в котором находит выражение представление об идеальном человеке, свойственное данной эпохе. Наполняясь новым содержанием в каждую историческую эпоху, такие образы являют собой наглядную «летопись» истории общественной мысли, служат лучшим историческим источником для изучения этических и эстетических идеалов средневековой Руси.

→ читать дальше

Изменение воинских идеалов к XVI веку

Если обратиться к XVI в., то что может быть характернее для уяснения резких изменений в воинских идеалах и этических устремлениях, чем изображение Ивана IV в иконе «Благословенно воинство» (ГТГ), блещущего воинским задором, личной доблестью и мужеством полководца, увлекающего вперед следующее за ним войско, которое вместе с ним только что пережило тяготы боя, преисполнилось пренебрежением к опасности.

→ читать дальше

Библиотека иконоведа

Живопись Обонежья. Смирнова Э.С. Живопись Обонежья. Смирнова Э.С.

Обонежье, как называли Земли по берегам Онежского озера и прилегающие к ним районы, — одна из обширных северных областей древней Руси. Это сокровищница памятников деревянного Зодчества, родина знаменитых народных портов-сказителей. Но до недавнего времени живопись оставалась неведомой областью местного художественного творчества. Почти все иконы Обонежья были найдены лишь в последние годы. Они открывают новое течение в древнерусском искусстве, отличающееся как от живописи крупных русских центров, так и от иконописи соседних северных областей. Иконы Обонежья расширяют представление о многогранной культуре русского Севера...

Московская школа живописи при Иване IV. Подобедова О.И. Московская школа живописи при Иване IV. Подобедова О.И.

«Макарьевская школа» живописи, «школа Грозного» — понятия, обобщающие немногим более трех десятилетий в жизни русского искусства второй половины (или, точнее, третьей четверти) XVI в. Эти годы насыщены фактами, богаты произведениями искусства, характерны новым отношением к задачам искусства, его роли в общем укладе молодого централизованного государства, и, наконец, они примечательны отношением к творческой личности художника и попытками регламентировать его деятельность, более чем когда-либо подчинить ее задачам полемическим, привлечь к участию в напряженном драматическом действе государственной жизни.

Древнерусское искусство. Порфиридов Н.Г. Древнерусское искусство. Порфиридов Н.Г.

В древнерусском искусстве нашли отражение не только религиозно-мифологические представления, но чувства и мысли человека, общественные идеи, образы народного поэтического творчества. Н. А. Добролюбов писал о народной эпической поэзии: «Там видна жизнь своего времени и рисуется мир души человеческой с теми особенностями, какие производит в нем жизнь народа в известную эпоху...» Эти слова можно целиком отнести к древнерусским иконам, лучшие из которых — поэтические олицетворения идеальных представлений о добре и красоте, мудрости и справедливости, доблести, мужестве и других высоких моральных качествах.

Музей древнерусского искусства им. А. Рублёва. Л.М.Евсеева, В.Н.Сергеев. Музей древнерусского искусства им. А. Рублёва. Л.М.Евсеева, В.Н.Сергеев.

В 1947 году постановлением Совета Министров СССР территория бывшего Спасо-Андроникова монастыря была объявлена музеем-заповедником имени Андрея Рублева. Вскоре после этого здесь началась организация музея древнерусского искусства. Музей был торжественно открыт в 1960 году. В различных уголках России ведут сотрудники музея поиски древних русских произведений живописи. Их находят в самых неожиданных местах — в заброшенных зданиях церквей и часовен, в сараях, на колокольнях и чердаках. Внимательный глаз специалиста в совершенно почерневших или записанных слоями грубой ремесленной живописи досках узнает произведения, созданные много веков назад.

Если вы решили ПРОДАТЬ ИКОНУ, возможно, вам пригодятся некоторые наши советы.

Не торопитесь, будьте внимательны, доверяйте проверенным специалистам и антикварам, узнайте хотя бы немного

из истории иконы, которую продаёте, и получите хорошую цену за вашу икону.

Если ваше желание - КУПИТЬ ИКОНУ, вам поможет сделать правильный выбор серия

наших материалов о старых и новых иконах, о различных иконных сюжетах. Если вы хотите купить икону в подарок,

почитайте о том, какие иконы подходят по каким случаям, какую икону выбрать для ребёнка, для родителей, для друзей,

для близких, для храма.

|

|