О. И. Подобедова.

Московская школа живописи при Иване IV

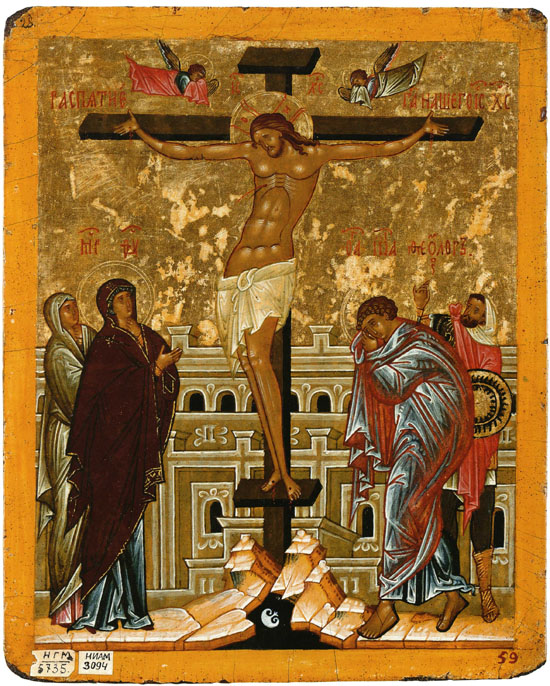

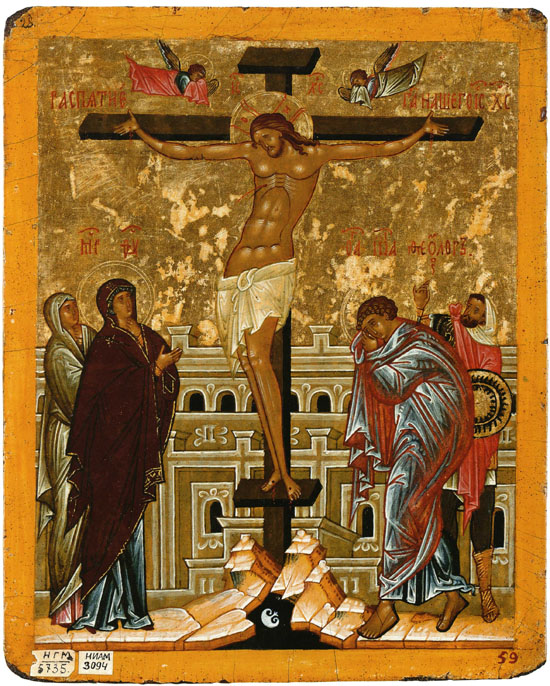

Икона «Распятие в притчах»

Если «Четырехчастная» обнаруживает верность иконным традициям, лишь доводя до предельной напряженности свою повествовательную основу, то две другие иконы христологического цикла представляют собой образец бытования тех новых черт, которые живут в московской иконописи третьей четверти XVI в. лишь недолго, однако оставляют определенный след как в иконописании, так и в иллюстрированной рукописной книге.

Иконы христологического цикла – «Распятие в притчах» и «Обновление храма воскресением» – свидетельствуют об определенном знакомстве с Западноевропейскими образцами, в частности с старонемецкой гравюрой, что сказывается в некоторых формах архитектуры (островерхие башенки, уступчатые фронтоны, шпили, увенчанные флюгерами), а также в пропорциях фигур коренастых, приземистых, большеголовых, порой взятых в причудливых ракурсах, и в явно бытовых жестах.

[Известно, что Нюрнбергская библия 1554 г. имела широкое распространение на Руси. Большое хождение имели гораздо раньше проникшие на Русь отдельные листки-оттиски различных произведений немецкой гравюры, известных под названием «потешных листов». Иностранные путешественники, в частности Барберини, упоминают о тетрадях с арабесками и гравюрами, которые следует приводить московитам. По-видимому, следует разыскивать определенные иллюстрированные рукописи или старопечатные издания, нашедшие отражение в лицевых сборниках середины XVI в. На это указывает, например, такой факт, что в миниатюрах «Слова на рождество Иоанна Предтечи», помимо явно выраженных форм западноевропейской готической архитектуры, на свитках, которые держат Захария, Предтеча и др., славянский текст написан славянскими буквами, которым придана готическая форма.]

Внутренняя строгость и стремление к благообразию неожиданно бывают нарушены той «опрощенностью», которую вносят эти позы и жесты в самый ритм построения и эмоциональное содержание сцен. Даже в такой, казалось бы, драматической сцене, как «Целование Иуды», фигура подбегающего к Христу Иуды, жесты рук, крупный шаг, тяжеловесные ступни ног и сама поспешность, с которой он обнимает учителя, неожиданно несут оттенок натуралистичности, который ощущается в таких же нестройных поспешных движениях группы воинов, чьи фигуры тоже приземисты, чьи крупные обнаженные головы, большие руки, случайные неритмичные жесты лишены благообразия, всегда свойственного изображениям подобных сюжетов.

Икона «Распятие в притчах»

XVI век

Подобные жесты особенно характерны для иконы «Распятие в притчах». Можно было бы думать, что это начало процесса обмирщения русской иконы. Однако строгость, иератичность жеста и ритмичность композиции долго еще остаются нерушимыми; «бытовизмы», родившись в иконах полемического склада, особенно таких, как «Притча о слепце и хромце», проникают в многофигурные композиции, сначала не нарушая общей строгости и стройности формы и не внося оттенок натурализма, долго еще не свойственный русской иконе. Поэтому здесь следует искать более близких и непосредственных источников, которые оказали воздействие на мастеров и заставили их в какой-то мере предвосхитить результаты длительной эволюции, опередив изменения в иконном строе на полтора-два, а то и три десятилетия.

Если с этим сопоставить особенности пространственных построений, порой свидетельствующих о том, что мастерам известна «додюреровская перспектива», то станет понятным, почему, используя не только цветовое членение на планы, но и обращаясь к определенным разворотам архитектурных фонов, скал, а в отдельных случаях и соотношениям фигур, художник создает пространство, в известном смысле новое для средневековой русской живописи. [Ср. Л. Ф. Жегин. Язык живописного произведения (Условность древнего искусства). М., 1970, особенно стр. 65–101.]

В какой-то мере это определяется самой формой построения икон христологического цикла. В названных иконах до известной степени использована традиционная форма житийных икон. Однако существо житийной схемы принципиально переосмысляется. Вместо отдельных замкнутых композиций, изображающих определенные этапы жизни и являющихся ступенями духовного роста героя, здесь течет непрерывный рассказ, передающий единое целенаправленное действие, ведущее к крестной жертве,– «Распятие» или к победе над смертью – «Сошествие во ад». Это единство внутренней направленности принимает различные формы в промежуточных действиях, которые как бы обнаруживают различные аспекты волеизъявления божества.

Быть может, поэтому художники избегают отделять действие от действия, эпизод от эпизода, а находят форму перетекания сюжета одного в другой. Сохраняя, а порой настойчиво обнаруживая внутренний смысл событий, подчеркивая единство двух воль бога-отца и сына, мастера стремятся сохранить определенный оттенок «историзма». Особенно это касается иконы «Обновление храма», где, переплетая рассказ всех евангелистов, мастера стремятся точно обозначить место и последовательность действия, раскрыть взаимозависимость событий.

Поэтому многосюжетность не смущает художников. Они стараются расчленить по возможности евангельский рассказ на еще более дробные части каждого из событий. Каждая строка, окружающая центральное изображение, рассчитана на медленное и внимательное чтение. Чтобы показать некую новую подробность,художники по нескольку раз повторяют изображение одного и того же эпизода. Так, например, пребыванию Христа у Анны и Кайяфы отведено десять изображений, не считая тех, где представлено отречение и плач Петра.

Столь же подробно рассказывается о действиях Пилата и Ирода вплоть до последней сцены осуждения и предания на казнь. Эта подробность изображения до известной степени заставляет вспомнить о приеме так называемого замедленного действия, заимствованного из фольклорной поэтики. Пожалуй, именно в этом плане и можно было бы рассматривать и серию эпизодов предания и суда, как и многочисленные эпизоды «моления о чаше», если бы не постоянная особенность – наличие в каждом изображении новой черты.

Используя здесь элементы архитектуры и пейзажа, художники стремятся с их помощью отделить эпизод от эпизода. Гряды лещадок или группы зданий разделяют один эпизод от другого. Нередки случаи, когда два здания или две группы зданий, фланкирующие данную сцену, как бы Замыкают ее и превращают в самостоятельное целое. Вместе с тем эти изображения архитектуры и элементов пейзажа (лещадки, деревья) несут еще и вторую функцию: они призваны покарать, где совершается данное действие.

Выше уже говорилось, что стремление к конкретности и «историзму» заставляет художников привязывать действия к определенному месту, и вот здесь вступают в силу как символика архитектурных форм (простейшее ее выражение: киворий – знак святости места), так и прием показа целого по части, когда одно здание символизирует город или дворец, когда одно дерево обозначает рощу или сад, а горка показывает, что действие совершается вне дома или города.

Но построение пространственных и – главное – временных решений может быть понятно не только в плане чисто пластическом, но, пожалуй, и в плане философском.

Давно уже говорилось о том, что древнерусский мастер стремится передать не столько иллюзорную кажимость окружающего мира или конкретной вещи, а скорее их сущность и их значение в происходящем событии или деянии. Общеизвестно, что в средневековом искусстве, пожалуй, более последовательно, чем во всяком другом, композиционные построения подчинялись задаче передачи действия во времени и категория времени, казалось бы, неотъемлема от понятия пространственных соотношений. В связи с повышенным интересом к исторической достоверности изображаемого большое внимание уделялось показу разновременных и равносторонних представлений в пределах одного изображения.

В иконах христологического цикла то новое, что пришло в станковую живопись в связи с общим идейным замыслом работ после пожара 1547 г., сказалось почти столь же наглядно, как и в иконе-картине «Благословенно воинство». В иконах христологического цикла видоизменялась и принципиально переосмыслялась схема житийной иконы, изменился характер соотношения времени конкретно исторического и представления о непрерывно существующем вневременном или вечном.

Подверглись и коренному изменению принципы ведения рассказа от завязки к развязке или кульминации. И в той и другой иконе завязки как таковой, т. е. отправного момента любой биографии, какой по существу являлась рама с клеймами житийной иконы, т. е. сцены рождения героя,– нет. В том и другом случае есть ссылка на «волю отца», будь то изображение притчи, где эта воля облекается в условно символический рассказ (икона «Распятие... в притчах») или же в форму беседы с учениками, где, повествуя о грядущих страданиях, сын указывает на фигуру отца, помещенную художниками в верхнем крае первой строки рассказа.

Обе иконы посвящены беседам о грядущей смерти и воскресении, и изображение отца присутствует в каждом эпизоде. Он вписан в свободное пространство фона в круге или сегменте неба и как бы связывает два представления о происходящем или два раза повествования: деяния Земные сына божия и изъявление воли небесного отца, руководящего его деяниями.

Читайте далее: Вопрос о пространственно-временных отношениях

|